Согласно концепции развития образования в РК, одной из глобальных тенденций, определяется повышение квалификации и переподготовка кадров как основная форма дополнительного профессионального образования, которая должна непрерывно совершенствоваться в течение всей жизни.

Современные преобразования школы и общества требуют от логопеда переориентации его деятельности на новые педагогические ценности, адекватные характеру научно-исследовательской деятельности.

Наступивший век - время инновационной деятельности, время учителя-исследователя. Исследовательская деятельность помогает находить эффективные способы коррекции выявленных проблем.

Тема «дислалии» не теряет своей актуальности, даже в условиях обучения в гимназии, так как процент речевых нарушений год от года не уменьшается, а неукоснительно растет. У детей с речевыми нарушениями отмечаются недостаточная сформированность речевых функций, бедность активного словаря, что обусловлено боязнью ребенка употреблять слова, в которых для них есть трудные звуки. При коррекции дислалии не всегда учитывается механизм данного нарушения, работа строится по одной схеме, что не позволяет устранить дефект в минимальные сроки.

Этим и был обусловлен выбор исследовательской работы «Коррекция звукопроизношения у учащихся младшего школьного возраста с дислалией в условиях гимназического логопункта».

Цель исследования – определить и апробировать алгоритм, обеспечивающий эффективную последовательность коррекционной работы по устранению речевого дефекта, опираясь на форму дислалии.

Для реализации поставленной цели были определены задачи:

Изучить теоретический аспект проблемы.

Провести диагностику детей-логопатов экспериментальной группы.

Подобрать и апробировать задания, упражнения, тренажёры, способствующие эффективному устранению речевого дефекта.

На констатирующем этапе исследования, с целью выявления особенностей нарушения звукопроизношения у детей младшего школьного возраста, было проведено комплексное обследование детей с разными формами дислалии, в том числе дополнительные консультации с врачами невропатологом и эндокринологом.

Обследование экспериментальной группы позволило сделать выводы:

1. Нарушения в строении артикуляционного аппарата: не выявлены.

2. Состояние фонематического слуха: низкий уровень (0%), средний уровень 40%, высокий уровень (60%).

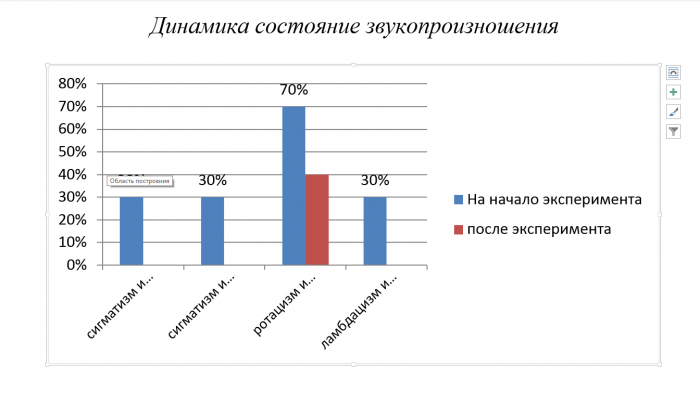

3.Состояние звукопроизношения: сигматизм и парасигматизм свистящих 30%, сигматизм и парасигматизм шипящих 30%, ротацизм и параротацизм 70%, ламбдацизм и параламбдацизм 30%.

На основе экспериментальных данных, для осуществления коррекционной работы, дети были разделены на подгруппы с учетом структуры дефекта и характера нарушения звукопроизношения.

Группа детей с нарушением свистящих, шипящих; группа детей с нарушением сонорных.

Была разработана система занятий, на которых использовались: чистоговорки, рифмовки, двустишья, четверостишья, ИКТ технологии, тренажёры для дифференциации и автоматизации звука.

Работа над формированием восприятия звуков речи строилась с учетом характера дефекта. В одном случае работа направлялась на формирование фонематического восприятия и на развитие слухового контроля. В другом, в ее задачу входили развитие фонематического восприятия и операций звукового анализа. В третьем, формированием слухового контроля как осознанного действия.

Примерные задания: 1. Какой звук есть во всех словах? Логопед произносит три, четыре слова на отрабатываемый звук (пижама, жаба, жук - ж; собака, седло, овёс-с);

2. Слушай-думай-отвечай. Со звука Г-Гь, начинаются части тела? (Губы, глаза, грудь, голов). Со звука с-сь, начинаются зимующие птицы? (Сорока, синица, снегирь).

3. Настольные игры: лото звонкий-глухой, найди пару, прочитай по первым буквам.

4. Презентации «Игры со звуками», «Логопедическая ромашка».

На этапе постановки звука был использован смешанный способ (имитативный, механический): когда используются все возможные способы для достижения цели – правильного произношения изолированного звука. В начале каждого занятия проводился инструктаж по выполнению заданий, артикуляционная и дыхательная гимнастики, формирование у ребенка первоначального умения правильного произнесения звука на специально подобранном речевом материале. Выполнялись задачи: постановка звуков, формирование навыков правильного их использования в речи (автоматизация умений), а также умения отбирать звуки, не смешивая их между собой (дифференцирование).

Примерные упражнения: мимико-артикуляторные упражнения; упражнения для губ, щёк, языка; дыхательные упражнения; вибрационные упражнения; выработка воздушной струи; выработка правильного выдоха; формирование зрительного образа (профили артикуляции); создание слухового образа; презентации и электронные тренажёры на отрабатываемый звук.

На этапе автоматизации, учитывались произносительные возможности ребенка, то есть определялась в каких языковых структурах (в слогах, словах, предложениях) ребенок мог произносить правильно звук.

Примерные задания: Чистоговорки: Ра-ра-ра- в гости нам идти пора. Ро-ро-ро - надо ехать на метро.

Са-са-са - вот идёт лиса. Сы-сы-сы - хвост пушистый у лисы. Шу-шу-шу - я флажком машу. Ша-ша-ша - вот флажок для малыша.

Рифмовки: Кроит из бархата портной, Роме куртку с бахромой. Стынет суп у Сони, Светы, а они сосут конфеты. Мошки и букашки мешают Гоше, Пашке. Саша сегодня в гости спешит. Снова он шутками всех рассмешит. Искала белка дуб с дуплом. Дупло у белки – это дом.

Тренажёры для автоматизации звуков «Улитка», в презентациях (на каждый звук).

На контрольном этапе с целью выявления эффективности работы по коррекции звукопроизношения, были получены следующие результаты:

- повышение речевой активности у всех детей;

- улучшилась артикуляция и произносительные навыки;

- звуки поставлены у 6 детей;

- дети, оставленные для занятий на логопункте (4 ребёнка) показали значительные улучшения.

Динамика состояния звукопроизношения: сигматизм и парасигматизм свистящих 30% - 0%, сигматизм и парасигматизм шипящих 30% - 0%, ротацизм и параротацизм 70% - 40%, ламбдацизм и параламбдацизм 30%-0%.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе исследовательской деятельности, были определён и апробирован алгоритм коррекционной работы, который позволил, учитывая механизм и структуру речевого дефекта, быстро и эффективно его ликвидировать. Использованные задания, упражнения и тренажёры действительно способствовали устранению нарушений звукопроизношения у детей младшего школьного возраста с дислалией.

Учитель-исследователь практически осуществляет практико-ориентированную науку и наукоемкую практику.

Литература:

1. Волкова Л.С., ШаховскойС.Н. Логопедия. М.: ВЛАДОС, 2003.

2. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. М.: АСТ, 1997.

3. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М.: ВЛАДОС, 2002.

4. Седых Н.А. воспитание правильной речи у детей. М.: АСТ, 2005.

5. Аолифанова Е.А. Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры.М.:Гном-Пресс.1999

6. НовиковскаяО.А. 100 упражнений для развития речи

Автор учитель-логопед Хруслова С.В.